为贯彻教育部在大学生中开展劳动教育的指导方针,结合上财公共管理学科的建设需要,本学期《都市基层社会治理》教学团队为公共管理类(行政管理与社会保障)学生开设社会实践教学课程。课程建设得到五角场街道办事处、上财宣传部、后勤办、保卫处等部门的大力支持。一屋不扫何以扫天下,课程积极引导学生深入社区、园区和校区进行社会观察和劳动实践,在参与公共事务治理过程中发现劳动的价值,学习劳模的精神,体会劳动的创造和创新之美。随着新能源汽车数量增加,校园充电设施供不应求,对于我们身边“一桩难求”问题,学校相关管理部门是如何利用ICT手段展开协同治理的呢?2022年3月15日下午,上海财经大学节能办公室副主任、教育部学校规划建设发展中心、新校园引领工程专家、上海市学校后勤协会节能环保管理专业委员会副秘书长卢志坚博士受《都市基层社会治理》课程的邀请,进行“高校新能源汽车充电治理的探索与实践”线上专题讲座。本次讲座由公管系系主任冯苏苇老师主持,《都市基层社会治理》课程负责人、公管教工二支部书记曾纪茂老师、教学团队成员辛格老师以及研究生和本科生三十余人参加了此次讲座。卢老师首先梳理了我国新能源汽车发展历程以及当前充电设施建设现状。在“双碳”目标的政策背景下,以宁德时代、比亚迪为代表的我国新能源汽车品牌实现弯道超车,动力电池装机总量和市场份额排在世界前列。在我国,充电桩主要以交流充电桩为主,充电桩安装总数位于国内前三名的省市分别为广东、上海和江苏。接着,卢老师对快充和慢充等充电方式进行对比分析,详细介绍电费的构成。随后,他全面剖析国内新能源汽车充电难的问题和成因,对破解“一桩难求”问题提出治理对策。

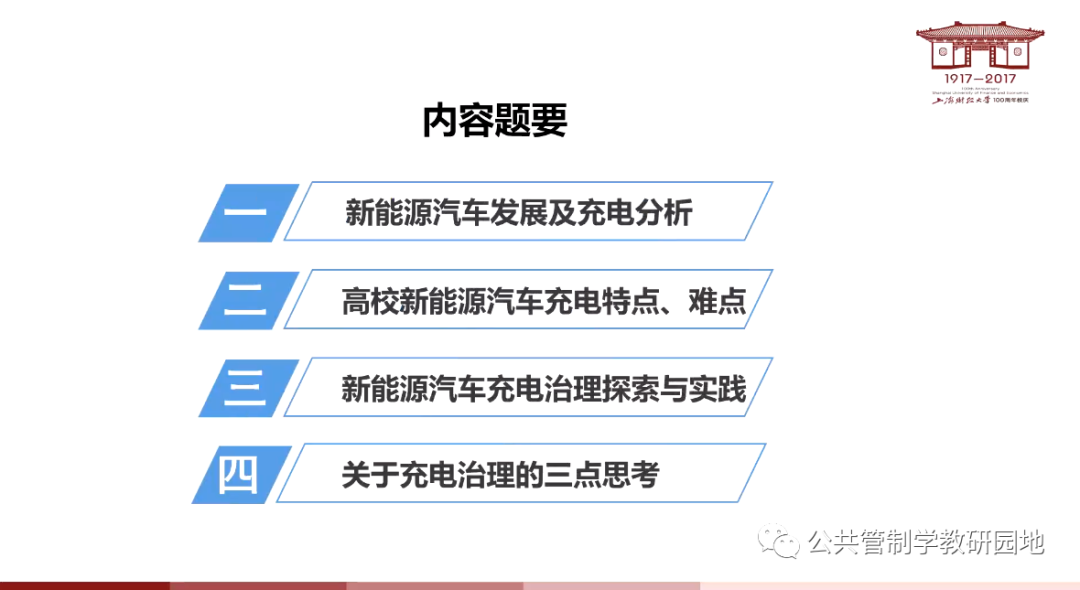

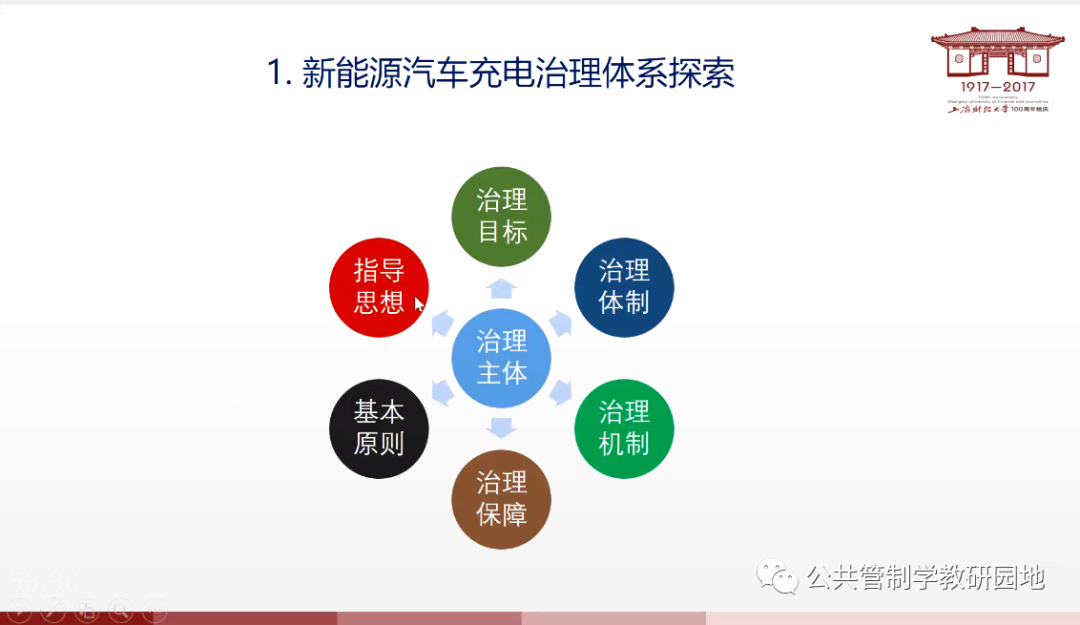

那么,该如何解决校园“一桩难求”问题呢?卢老师认为,高校新能源汽车充电具有车位有限、不对外开放、教工充电时间集中等特点,主要分为自建、全服务外包、运营外包三种模式。充电难点主要体现为充电桩数量有限,利用率低,挪车主动性不高,无现场管理,占位费难收等问题。为了解决这些难点,卢老师认为高校新能源汽车应该从治理目标、治理主体、指导思想、基本原则等方面建立治理体系。

紧接着,卢老师详细回溯了上海财经大学新能源汽车充电桩的建设历程,经过多阶段的治理,如今财大新能源汽车充电效果总体较好,但各校区仍存在充电使用率低、高峰段相对紧张,利用效率有待提高等问题。因此,针对当前存在的难点,卢老师提供了两种解决方法:一是树立以技术支撑更好服务需求的理念,二是建立并完善基于微信交流群的治理机制。随后,卢老师以武东路地下车库充电桩为具体案例,进行了用电趋势分析,提出自己关于充电治理的几点思考,包括技术支撑、制度保障以及知行合一等方面。最后,《都市基层社会治理》课程负责人曾纪茂老师对讲座进行点评,他认为,以往我们仅仅作为使用者,对充电治理思考可能不够深入,本次讲座卢老师将我们代入到管理者的情境中,提供了一种新的图景,让我们加深了对充电桩治理的认识,也期待未来同学们在此基础上对校园治理问题开展研究。在互动交流阶段,2019级劳动与社会保障专业陈泽飞同学提出学校是如何在专业运营商承包下,能够维持低价格充电费的问题。李望含同学针对汽油车占位、新能源汽车无法充电问题提出自己的观点,认为引入半自主预约制也许可以解决冲突。卢老师针对师生们提出的问题做了精彩回应,他解释说,学校是通过承担部分费用,从而降低了校园内用户的使用成本,并不会对专业运营企业收费造成影响。冯苏苇老师结合自己参与学校充电桩治理的经历,对本次报告做了总结,在公共产品供给过程中,个体如何在推动校园充电管理发挥作用,是我们未来需要进一步思考的问题。精彩的讲座赢得师生们的好评,大家期待后续有机会对校园停车治理献计献策,以实际行动参与到校园善治之中。

以上转自公共管制学教研园地公众号